No meu livro O Silencio, no meio de todos os poemas de guerra, há um dedicado a Alan Turing, “a pessoa que ganhou a II Guerra Mundial”, como me refiro a ele quando tenho que recitá-lo. A cara de incredulidade do público vai-se atenuando conforme passam os anos. Turing é um desses heróis recentes. Ainda que a parte heroica do seu trabalho se remonte aos anos quarenta, tardamos muito em conhecê-lo, e tardou bem mais em chegar ao grande público. Durante décadas, Turing era a pessoa que dera nome ao teste de Turing, um matemático que estudara as possibilidades da inteligência artificial e que morrera em estranhas circunstâncias na década dos cinquenta. Pouca gente sabia a dimensão bélica do seu trabalho nem o facto de que a mesma sociedade à que salvara da destruição o condenara à castração química pelo feito de ser homossexual. A sua história, mesmo depois de ser desclassificada, permaneceu no limbo dos círculos de aficionados.

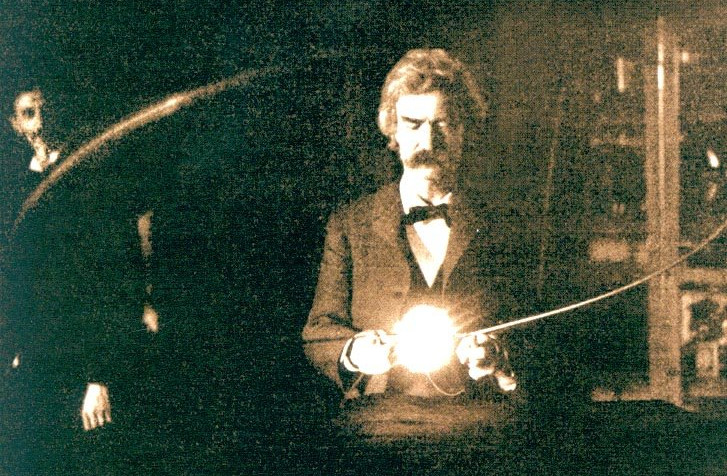

O acontecido com Turing é parte do acontecido com outras figuras e faz parte da ideologia social imperante. Não só com as pessoas suspeitas de fugir da heterossexualidade normativa, também com as mulheres. As pessoas de determinada idade abríamos os olhos ante a possibilidade de que a filha de Lord Byron, Ada Lovelace, fosse considerada a primeira programadora de computadoras da história ou que a actriz Hedy Lamarr fosse a inventora, também durante a guerra, da tecnologia WiFi. Também assombrava saber que a rádio não fora inventada pelo Marconi que nos disseram no colégio, senão por um tal Nikola Tesla, uma personagem caracterizada também pela sua ambiguidade sexual.

Penso que é a sociedade das comunicações dos últimos vinte anos a que propiciou que muitas dessas pessoas possam ser recuperadas. Recuperadas para o grande público, naturalmente. Figuras como Nikola Tesla faziam parte da cultura popular, apareceram na literatura e no cinema de ficção científica e em géneros considerados subalternos como a banda desenhada (entre outras coisas, como estrafalário herói Marvel). Algo semelhante aconteceu também com Turing, cuja presença como personagem de ficção é cada vez mais frequente e joga um papel importante em obras como Cryptonomicon de Neal Stephenson, novamente num género subalterno onde não se oculta a importância da opção sexual da personagem.

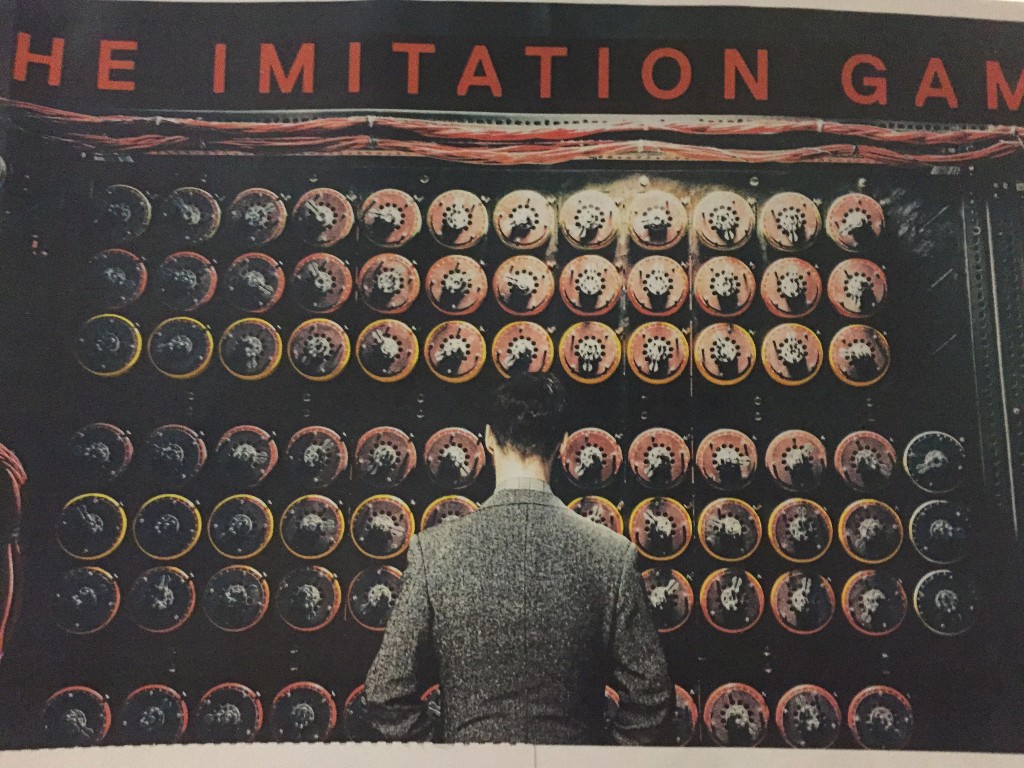

As coisas mudam quando é grande indústria a que redescobre e trata de tirar vantagem da popularidade crescente destas figuras às que ignorou durante anos. O ano passado estreava-se The Imitation Game, o primeiro filme dedicado à proeza que supôs o deciframento das máquinas Enigma. O filme resulta interessante e faz alguma justiça a figuras que novamente poderiam ser condenadas ao esquecimento, como o corpo de mulheres que participaram também no que foi uma façanha matemática de guerra. O mais interessante porém era ver como a indústria cinematográfica digeria uma figura como a de Alan Turing e a questão da sua sexualidade. Sempre há uma distorção entre os biografados e as biografias. Lawrence de Arábia nunca foi tão bonito e Mozart nunca foi o génio histriónico de Amadeus (nem Salieri tratou nunca de assassiná-lo). Ainda aceitando isto, não deixa de ser chocante que o Turing do filme seja uma espécie de reencarnação de Sheldon Cooper, uma figura rígida, insegura e atada a essa espécie de superioridade intelectual despótica que só manifestam os medíocres. Muitas pessoas perguntavam se Turing, ao igual que o protagonista de The Big Bang Theory padecia síndrome de Asperger.

A distorção no filme é inseparável, à minha forma de ver, da falta de referentes para representar uma personagem homossexual que não passem pelo histrionismo ou apoucamento. O Turing real era tímido e arrastava, desde a infância, problemas de socialização. Mas também era um excelente colega, com sentido do humor e uma atitude ante a vida que não representava fissuras no modelo de masculinidade imperante naquela época. Seguramente também não as representaria no modelo atual, ao menos no que maneja a indústria cinematográfica. De alguma forma havia que destacar a homossexualidade de Turing no filme, e apresentar uma cena de sexo (como acontece no romance de Stephenson), não era uma opção. De facto, há quem sustém que foi a sua atitude desafiante ante as forças da ordem a que provocou o processo por indecência contra ele. Nada que ver com o histérico que interpreta Benedict Cumberbatch. Por outra parte, também haveria muito que dizer ao respeito da figura de Keira Knightley, e o seu papel como mulher excepcional no meio de um grupo de homens, um rol que invisibiliza as muitas outras mulheres que participaram ao mesmo nível no decifrado e que sofreram um esquecimento similar ao que sofreu Turing.

Penso seriamente que algum dia se analisara The Imitation Game dentro desta chave, e que não será a última dificuldade da indústria à hora de representar os heróis e heroínas populares do século XXI, esses que estavam ocultos até que uma comunidade interconectada os revelou. Pela minha parte penso que seguirei preferindo o Turing abertamente gay de Stephenson, a Ada Lovelace de Cris Pavón (seduzida por uma vampira lésbica), e até o Nikola Tesla ahistórico interpretado por David Bowie em The Prestige. Os seus erros são outros, mas ao menos não têm nada que ver com os tópicos e limitações que hoje imperam.