Requiem Galego 2015

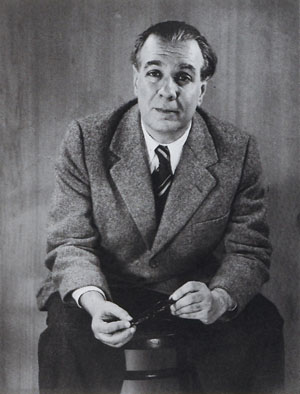

Há um conto do velho Borges do ano 49 intitulado “Deutsches Requiem”. Nele, um ex-combatente alemão, enumera, pouco antes da sua execução, os motivos que o levaram a apoiar o nazismo na Alemanha. Numa interpretação mística que não foi alheia a todo o fenômeno ideológico da época, o protagonista conclui que a derrota da Alemanha é em realidade uma vitória sobre o mundo. Alemanha apareceu para impor a espada e a barbárie e fazer recuar os valores cristãos. Mesmo derrotada, obrigou ao resto de Ocidente a empreender uma luta épica e crepuscular, dando início assim a uma nova era. O seu sacrifício é um preço pequeno pelo objectivo, que não seria outro que salvar a civilização da decadência.

Se a derrota da Alemanha dava para fazer cábalas sobre uma vitória oculta, bem mais se poderia dizer do franquismo, nunca abaixado pelo poder da espada. A vitória do franquismo foi saber mimetizar-se, acompanhar como um fantasma perene o espírito da Transición, voltar ciclicamente desde as urnas ou as associações ultra católicas, seguir ecoando desde os tétricos antros onde se seguiu e se segue a praticar a tortura (300 casos dos que a O.N.U. diz que o Estado espanhol se nega a informar).

Não foi algo muito diferente do que o regime fez em vida. Os rapazolas que vitoriavam a aviação germana ou a italiana preconizavam que Franco sairia de Hendaia disposto a atirá-los contra o resto do mundo, se calhar dispostos a uma luta épica e crepuscular que habitou para sempre nos sonhos do falangismo romântico. Mas Franco soube ir vestindo os diferentes fatos de camaleão, e em pouco mais de uma década passava de possível e entusiasta aliado do nazismo a aliado de facto dos Estados Unidos contra a ameaça comunista. E de aí a entrar na UNESCO, abrir o país ao turismo, e normalizar entre aspas a sua situação com a comunidade internacional, sem por isso deixar de reprimir e assassinar à população. Alguns biógrafos não perdem a oportunidade de pôr o toque xenófobo e ressaltar que Franco era galego e que por isso ninguém sabia se subia ou se baixava.

Vendo o documentário de Gonzalo Veloso Contextualizando a Filgueira Valverde dá nas vistas como alguns dos convidados destacam algo muito parecido no polígrafo pontevedrés. Filgueira esteve sempre onde “tinha que estar”: foi independentista quando correspondia, nacionalista quando correspondia, franquista quando correspondia, aperturista depois e finalmente democrata de toda a vida ou, se nos guiamos por recentes declarações de Alonso Montero, mesmo agente oculto do galeguismo entregado a uma (muito paciente e demorada) erosão do franquismo.

Filgueira Valverde poderia passar à história das nossas letras como um erudito que traiu uma causa. Ninguém disputa o de erudito, mas parece haver muitas pessoas e instituições dispostas a passar por alto o segundo. A primeira, a Real Academia Galega, para quem não pesaram o suficiente todas as opiniões em contra. Em realidade, não surpreende demasiado, a Real Academia Galega e Filgueira Valverde são produtos de um processo similar. O primeiro desfez-se do fardo da sua ideologia quando foi um obstáculo para a sua sobrevivência. A Real Academia Galega também se desfez de parte do seu passado para ser, durante os primeiros anos da posguerra, uma resignada instituição com um cheirinho folclórico. Teve que renunciar ao galego nas suas manifestações públicas e aceitou, como académico de honra, ao grande genocida da sua própria cultura, o general Francisco Franco, se calhar com o mesmo gesto com o que Filgueira o recebia nas suas visitas a Pontevedra. Dizia Francisco Castro estes dias que não havia que ter medo de dizer que Filgueira fora galeguista e franquista. É óbvio que o significado de galeguismo não é o mesmo para todo mundo, mas também é evidente que, na interpretação de Francisco Castro, também a Academia deveu ser galeguista e franquista, ao menos até 2009. Até esse ano (presidência de Méndez Ferrín) ninguém se lembrou de retirar ao monstro ferrolão um título que ainda mantêm outros galegos de méritos bem discutíveis na sua defesa da língua. Se calhar o próprio Francisco Franco, de quem se rumoreja que falava em galego na intimidade do Azor com o fotógrafo Manuel Ferrol e que reconhecia “gostar” do nosso hino, fosse também um pouco galeguista além de franquista. Quem sabe o que depara o futuro da Academia, ao melhor ainda há espaço para assombros e podemos ver Dias das Letras que nos deixem atónitos.

Porém, o problema da instituição não se limita só a esse peso do franquismo. O camaleão tem fatos para todo, e os seus próprios movimentos de “reconquista” estiveram marcados por dinâmicas peculiares. Carvalho Calero e Francisco Fernández del Riego, avançada útil do grupo de Galaxia, vão recorrer de seguida à constituição de uma “família”, um grupo de pressão próprio que vá fazendo “entrismo” paulatino para acabar por controlar a Academia. Eram as estratégias da época, mas elas também representam o triunfo do franquismo e as suas políticas de famílias e correligionários, tendentes a um sectarismo que entrou na Academia de forma bem mais estável que o que marcam os ritmos históricos. O franquismo, como o nazismo do conto de Borges, triunfou. Obrigou a toda a sociedade a mirar-se de soslaio, a ver inimigos em cada esquina, a vestir fatos para cada ocasião, a procurar contactos e influências para poder conseguir as coisas às que deveram aceder por mérito ou direito. Quem se mexe não aparece na foto, se calhar por isso, numa Academia com nomes pouco suspeitos de conivência com o que representa Filgueira Valverde, (quase) ninguém se mexeu.

Não há que ser um erudito como o homenageado para saber, a estas alturas do século XXI, que existiu uma política de consentimento e colaboração de determinados sectores do franquismo com o galeguismo resistente. A própria Academia sobreviveu a ditadura porque a ditadura nunca a considerou um perigo, muitos dos seus membros sobreviveram porque tiveram padrinhos bem relacionados com o regime, o próprio Filgueira Valverde entre eles. A Academia desculpa o medo de Filgueira porque com ele acredita que queda desculpado também o seu próprio medo. Essas acções vão muito além dos poemas que Alonso Montero tanto gostou de expurgar, são menos contigentes e menos literárias, mas no nome delas criaram-se dinâmicas que nos acompanham até agora, como o espectro que ronda o espírito da chamada “transição política”. No nome de muitas dessas dinâmicas perdemos o país e estamos perdendo a língua. Uma amostra da madureza das nossas instituições culturais seria apostar por uma óptica ampla, abrir o debate, promover uma análise que enfoque a questão sem ambages e sem jogar a criar imagens patéticas, como a do homem que chora a sua covardia quando se lembra de que não foi falar no julgamento de Bóveda e a quem nós temos que celebrar este dezassete de Maio. Sem criar santinhos aos que, por um ano, levar bíblias acabadas de imprimir e velas, e dos que, como se faz nos enterros, está proibido falar mal em voz alta.

Se calhar a própria concepção da festa e as suas regras absurdas convide a isso. O carácter do Dia das Letras, a sua coincidência no espaço-tempo com familiares e testemunhas, foi útil baixo a ditadura, mas também o arrastamos até um tempo no já que não resulta uma ferramenta, mas um lastro. O que se avança em conhecimento de um autor perde-se no elogio imposto, a objectividade não tem cabida quando a missão é criar uma afirmação entusiasta e um ambiente de celebração, e a crítica é silenciada desde as instâncias mais altas. Se calhar sejam horas, mais do que nunca, de reformular como é que se vai continuar a fazer as coisas, abrir as janelas e impedir que esses herdeiros de outro tempo, com os seus fatos camaleónicos, sigam reproduzindo-se sobre um palco do século passado. O mesmo no que não se contesta a ausência de figuras femininas por precaução e respeito. O mesmo onde o debate normativo não tem cabida nem baixo a figura de um antigo membro, mas sim cabem genocidas em postos de honra. O mesmo que se justifica orgulhoso no seu próprio nepotismo. O mesmo no que trair camaradas de militância é “o que corresponde” porque estamos familiarizados até a náusea com a linguagem de um medo que tem quase um século de história.

Joan Fuster dizia que o mais repulsivo dos povos dominadores é que impõem aos seus dominados o espectáculo da sua mediocridade sem remédio. No caso do franquismo, e no caso concreto do nosso malfadado país, haveria que somar-lhe o contágio dessa mesma mediocridade, o triunfo do mimetismo e da conveniência, a vitória quotidiana dos generais mortos, tantos anos depois, o réquiem inacabável do povo galego.