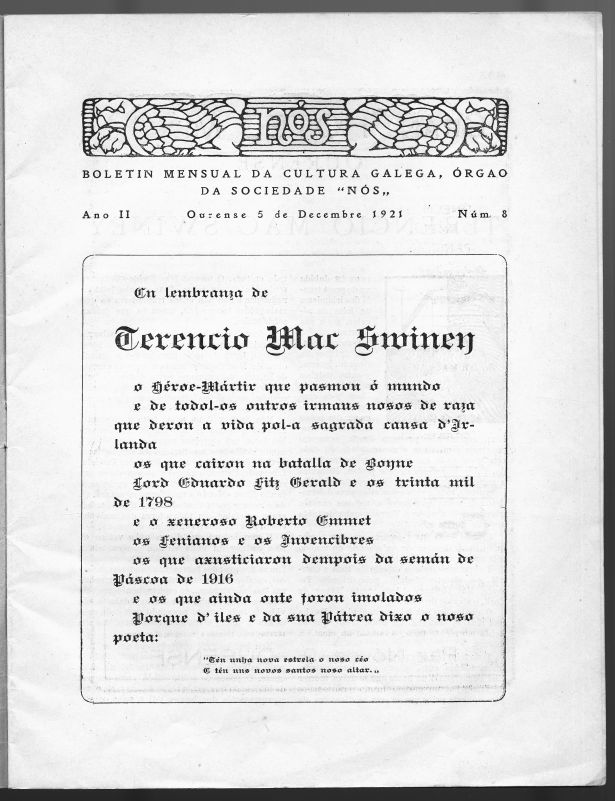

Moças de Georgia lendo a Faulkner no caloroso verão de 1971, Philip Bouchard (CC BY-NC-ND 2.0)

Li Santuário com dezasseis ou dezassete anos e possivelmente por isso não o esquecerei nunca. Sem reler nem uma só vez, tenho vívida a memória do seu estilo, do ambiente rural opressivo e da violência que descreve. Elementos que descobriria anos depois na narrativa galega da pós-guerra, no nosso caso articuladas para sortear a censura política e filtrar uma mensagem que não podia fazer-se de forma mais evidente. Descrever um universo mesto, onde as pessoas se impõem umas a outras pela força, e que resvala para o bizarro e o marginal, produzindo uma sensação de funda estranheza nas pessoas leitoras, serve para fazer um reflexo da sociedade norte-americana dos anos do cracke. A estratégia também servia para representar, em linhas similares, a sociedade do franquismo, coincidente em muito com esse retrato. Nos dois casos havia um pouso de denúncia social indireta, com um matiz necessário no caso do Estado espanhol, onde não havia possibilidade alguma de formular uma denúncia patente.

Pergunto-me como é possível que, anos depois, uma parte da sociedade crítica da Galiza apoie os protestos pela escolha de um texto desta obra para as probas das oposições. São consciente de que Faulkner pode representar uma opção particularmente difícil, que trabalhar com um hipotético estudantado sobre violência e sexualidade também é um exercício complexo, e que seguramente há motivos suficientes para indignar-se num processo de oposições que representa em sim mesmo uma pequena tortura. E porém o que indicam a maior parte dos protestos não é nada disso, senão que o texto escolhido descreve um acto de violência sexual.

Não partilho a maior parte das críticas que se fizeram neste sentido, nem sequer as de pessoas com as que habitualmente estou de acordo. Assim, partilho com Susana a necessidade de mover os marcos, da mesma forma que penso que os novos marcos não os constrói a escolha de um tribunal de oposições e que mais responsabilidade têm este tipo de reações no seu futuro, que deixam uma imagem mais confusa que politizada, também nos caminhos que as futuras autoras têm que percorrer.

Rejeitar um texto porque descreve uma violação, falar de “deleite” num ato descrito como forma de representar e denunciar uma violência social na que as mulheres são as primeiras vítimas, supõe confundir narração com apologia, algo que não se aguardaria de pessoas responsáveis da formação de outras. E por suposto mais ainda considerá-lo parte do cânone da cultura da violação, do que faz parte tanto como poderiam fazê-lo as violações que descrevem Margaret Atwood ou Eduardo Blanco Amor, que provavelmente não mereceriam nem uma mínima parte destas reações.

Toda uma vida de escrita para que te ponham a mirar um aparcamento – Visit Mississippi CC BY-ND 2.0

O acontecido não deixa de lembrar-me certos fenómenos que acontecem no ensino universitário ou na literatura galega. O rebaixamento do nível educativo para oferecê-lo à vontade do consumidor, que passa por evitar ao estudantado qualquer tipo de frustração ou conflito deste tipo, por exemplo, uma tendência à alça no contexto europeu. Pensar que pode haver superviventes da violência sexual entre as pessoas examinadas é relevante, sem dúvida, mas também abre o caminho a evitar outro tipo de textos a vítimas de outro tipo de violências e experiências traumáticas. Também a pressupor que uma pessoa, pelo feito de ser supervivente da violência sexual, fica eivada à hora de analisar os discursos que se realizam sobre ela, mesmo quando estes funcionam na sua contra ou destacam o seu papel nas relações de poder, colocando-se fora das dinâmicas habituais do patriarcado. Se algo fazemos desde a filologia é estudar discursos e sabemos (ou devêramos saber) como se constroem e que elementos empregam. E sem dúvida, onde não há conflito, não há discurso. Não se pode falar contra a violência desde a literatura sem mencionar e descrever a violência. Podem-se, isso sim, fazer panfletos.

Isto faz-me pensar também uma linha preocupante dentro da literatura galega contemporânea. A necessidade de estabelecer discursos unívocos e maniqueus, onde as pessoas boas são bonísimas e ideologicamente perfeitas e as más, más de telenovela. E onde qualquer alusão à zona escura do ser humano vai acompanhada de um rol de defesa onde a voz autorial deixa perfeitamente claro que condena o que ali (em geral assepticamente) conta. Uma forma de empobrecer o discurso e de renunciar a outras estratégias que não sejam mastigar minuciosamente ao leitorado ideias justas. Tão justas que mereceriam formulações literárias menos pobres que aquelas com as que habitualmente são tratadas. Depois virão as surpresas e as dificuldades para identificar o inimigo. Como me disse uma amiga minha, opositora de galego, sobre este tema:

– O que me amola é que todo mundo proteste pelo de Faulkner e ninguém diga nada de que em galego nos puseram um poema de Noriega Varela. Isso sim que é violência.